Simbologia

Racconto della Sapienza e dell’Amore di Dio

La narrazione dell’universale storia della salvezza raccontata nel mosaico di Otranto va letta contestualizzando il tessellatum idruntino nella particolare cornice storico-culturale e religiosa che, tra il VI al XII secolo dell’era cristiana, caratterizzò l’intera Terra d’Otranto.

Certamente la spiritualità che si coglie nel mosaico vede il Signore Dio che si china e scende verso l’uomo e un’umanità pronta, con fatica, a percorrere la strada che porta a Lui.

Per questo motivo, la lettura del mosaico può seguire una duplice direzione. Può prendere avvio cominciando dall’alto, proprio come si legge un testo, o al contrario può seguire un percorso che parte dalla base del tronco e si conclude nell’enorme “chioma”.

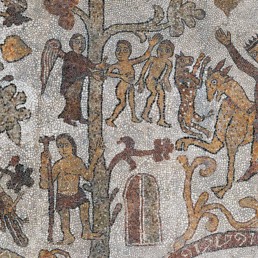

Alle raffigurazioni presenti nel presbiterio e nell’abside è affidato il racconto della sapienza e dell’amore di Dio, che sono alla base della creazione; nella navata, risalendo l’imponente tronco che porta all’altare, luogo di salvezza, il pellegrino segue la narrazione della vita umana sulla terra nella costante ricerca di senso e di verità.

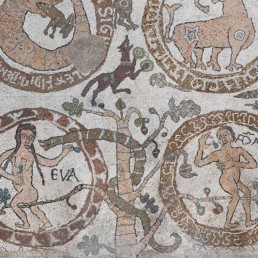

Le narrazioni del coro con quelle della navata sono messe in dialogo grazie al ciclo di Adamo ed Eva, che funge da cerniera di questi significativi spazi liturgici.

Le figure dei due progenitori, posti nei due medaglioni alla base del presbiterio, ritornano, con l’episodio della loro cacciata dal paradiso, sulla sommità del maestoso tronco che svetta altissimo e imponente dall’ingresso della basilica.

Nel presbiterio i due progenitori sono messi in relazione tra loro dall’albero della conoscenza del bene e del male, le cui radici fuoriescono visibilmente dalla cornice che inquadra i sedici clipei di questa distesa musiva.

L’albero di Adamo ed Eva ha una duplice valenza: è albero del peccato se letto dal presbiterio verso la navata, è albero di vita e di salvezza se considerato dalla navata al presbiterio.

Il presbiterio è la zona più sacra della cattedrale, dove l’omphalos, punto di intersezione di tre linee direttrici, costituisce il punto “vitale” dell’edificio, perchè è luogo di Incarnazione, dove Cielo e Terra si uniscono nel Verbo.

L’omphalos della cattedrale è al centro dei sedici clipei, dove Pantaleone raffigura un asino musicante con una lira, di cui i bestiari medievali esaltano la pazienza e la mitezza. Questo soggetto iconografico, che tanta fortuna conobbe nell’arte medievale, ricorda la mitica figura di Orfeo, il talentuoso suonatore, che, con la sua cetra e una dolce melodia, riuscì ad incantare gli animali e ad ammansire anche le bestie più feroci. Il mito classico ricorda che al giovane cantore fu data la possibilità di scendere nel mondo degli Inferi per riportare nel mondo dei vivi la sua amata Euridice. Nel mosaico, l’asino musicante è emblema di Cristo, la cui Parola ha il suono di una dolce melodia capace di accarezzare i cuori di tutti, riportandoli in vita.

L’ascolto della musica è l’ascolto della Parola; è metafora di quell’armonia e di quella concordia in cui vivono uomini, animali e creature del cosmo in un tempo eterno.

L’equilibrio e la perfezione della relazione tra Dio e le sue creature si interrompono con la disubbidienza di Adamo ed Eva, che è motivo della loro cacciata dal paradiso.

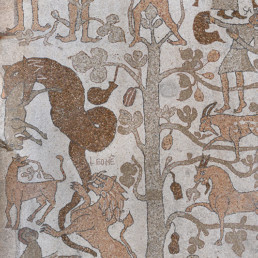

Nella navata, pertanto, l’uomo è raffigurato nel suo difficile tentativo di risalire il maestoso albero per tornare a quell’armonia e perfezione perdute, sperimentando nella sua quotidianità la fatica e le difficoltà nel ricercare la verità e il senso della propria vita: è la storia universale della salvezza, che continua nei mosaici del transetto, dove le immagini impaginate fra altri due alberi sono voci polifoniche della stessa narrazione.