Il TESSELLATUM IDRUNTINO

Un tappeto costituito da una miriade di piccole tessere

Il mosaico è il gioiello e il capolavoro che continua a far conoscere la Chiesa di Otranto in tutto il mondo. Lo straordinario pavimento della basilica cattedrale è oggi uno dei più estesi litostrati medievali meglio conservati in Europa.

È un unicum nel panorama figurativo medievale non solo per l’estensione e lo stato di conservazione con cui l’opera ha attraversato i secoli, ma anche per l’originalità del progetto iconografico, capolavoro di sintesi tra teologia, culto, cultura, erudizione, miti ed estetica.

Il tessellatum idruntino si estende, per oltre 52 metri di lunghezza per l’intera navata centrale, il presbiterio e l’abside, e continua nel transetto con cui forma una croce a richiamare il motivo cristocentrico della composizione.

La distesa musiva è costituita da oltre 600.000 tessere lapidee intervallate da minuscoli frammenti di pasta vitrea colorata.

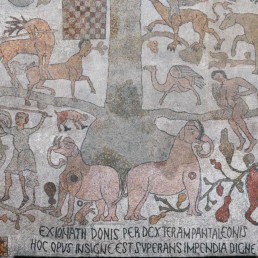

La lacunosità delle fonti documentarie dopo i fatti del 1480 non permette di disporre di molte informazioni su questa singolare opera. Parlano del mosaico le stesse iscrizioni in lingua latina, leggibili nella navata, che consentono di avere notizie sul nome dell’artefice, sulla committenza e sull’epoca di esecuzione.

La prima iscrizione all’ingresso si offre come un biglietto da visita per chi entra nella basilica, svelando il nome dell’artefice, Pantaleone, e illuminando sul committente, l’arcivescovo idruntino Gionata.

Le successive iscrizioni celebrano il 1165 come anno di completamento della straordinaria impresa, della cui straordinarietà si ebbe sin da subito contezza, al punto che nelle stesse iscrizioni fu definita insigne. Le iscrizioni fanno anche memoria di Guglielmo I, il rex magnificus che all’epoca della realizzazione del tessellatum reggeva il regno normanno sotto il cui dominio l’intera Terra d’Otranto era da poco passata.

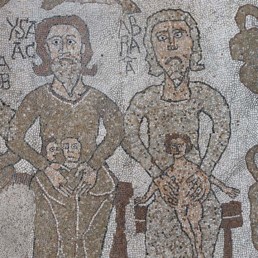

Le stesse non solo offrono importanti informazioni sul litostrato, ma hanno la funzione di significative cerniere tra gli spazi liturgici, in cui si articola l’intera aula: la parte inferiore della navata, destinata ai penitenti e ai catecumeni, precede quella superiore riservata ai fedeli; il presbiterio è lo spazio dedicato al clero, diaconi e lettori mentre l’abside è il luogo privilegiato per gli officianti.

Penitenti e catecumeni, fedeli, clero e officianti sono i diversi destinatari delle narrazioni che caratterizzano ogni spazio.

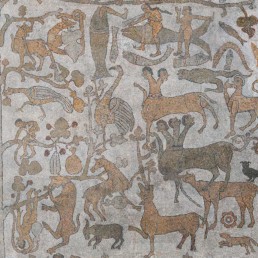

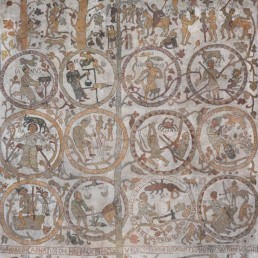

Il primo incontro che si fa con il mosaico solitamente disorienta, perché le figure che popolano la distesa musiva sono molteplici e fortemente simboliche.

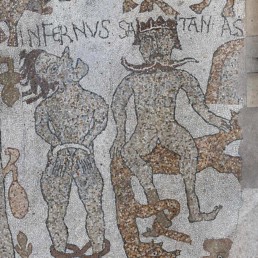

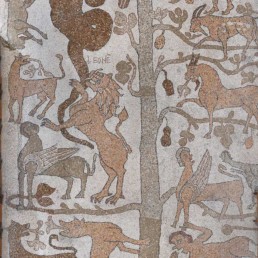

Fra le fitte ramificazioni dell’albero Pantaleone riproduce animali reali o fantastici, eroi ripresi dalla letteratura cavalleresca e dalla mitologia, uomini impegnati nei lavori agricoli e stagionali, figure veterotestamentarie ed episodi biblici, profeti, angeli e demoni.

Il disordine e il caos lasciano il posto allo stupore e alla meraviglia quando si comprende che le numerose immagini sono metafore e allegorie di vizi e virtù con cui l’uomo fa i conti nella propria esistenza. I personaggi e le scene sono impaginati fra i rami e la chioma di un imponente albero che è il vero protagonista della narrazione idruntina e che è l’albero della vita, antichissimo motivo iconografico comune a molte culture, che in Otranto è simbolo di Cristo, che è Via, Verità e Vita.

Il maestoso tronco che svetta altissimo fino al presbiterio è una significativa linea direttrice che orienta e indirizza lo sguardo al presbiterio, luogo di eternità della sapienza creatrice, all’altare, luogo di salvezza, e all’abside, luogo di resurrezione.

Simile ad una corsia che si dispiega al centro della navata, il tronco dell’albero accompagna l’homo viator nel suo iter spirituale, tra moniti ed insegnamenti, tra le prove e le gioie della vita, in una polifonica narrazione dell’universale storia della salvezza, che sintetizza l’esperienza umana dal peccato alla grazia divina.